山頂のすぐ手前の木陰で、何人かのハイカーが固まって談笑しています。

山頂につくと、かなりのにぎやかさですが、皆さん日陰を求めて休んでいます。

流石に土曜日で、三河では人気の山だけのことはあり、人の多い山頂となっています。

剥き出しの三角点標石 ↓

![]()

三角点標石はすっかり剥き出しになっています。かつてはこの標石が上の方まで土中に入っていたのでしょうね。

明神山の明神様 ↓

![]()

明神様が祀られているのでこの山は明神山と呼ばれたのでしょうね。ここにお参りします。

展望台 ↓

![]()

鉄製の大掛かりな展望台があり、いつものように一応上まで上がります。霞掛かっていて遠望は利きません。

近場の眺望 ↓

![]()

![]()

![]()

これは? ↓

![]()

この花は何でしょう? ミズキでしょうか。

クリ ↓

![]()

山頂にこんな木もありました。

展望台の上は日陰が無く暑いので、早々に降りて、賑やかな山頂を後にして、下山に掛かります。

来た道とは違うコースで下って行くことにします。

カキノハグサ ↓

![]()

道端に花が終わって、実をつけているカキノハグサを見ました。

鉄梯子 ↓

![]()

岩場には鉄梯子や鎖、ロープなどがついていて、安全登山の配慮がされています。

九合目 ↓

![]()

九合目は岩のわきを通る道がついています。

キリンソウ ↓

![]()

馬の背岩手前で、左右がスッパリと切れ落ちた痩せ尾根を通ります。岩角にキリンソウが咲いています。

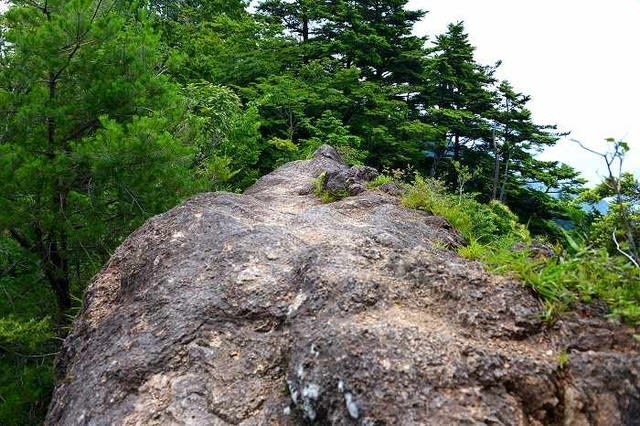

馬の背岩 ↓

![]()

馬の背岩に差し掛かりました。ここは大岩の真上を通行する場所で、左右両端が切れ落ちています。

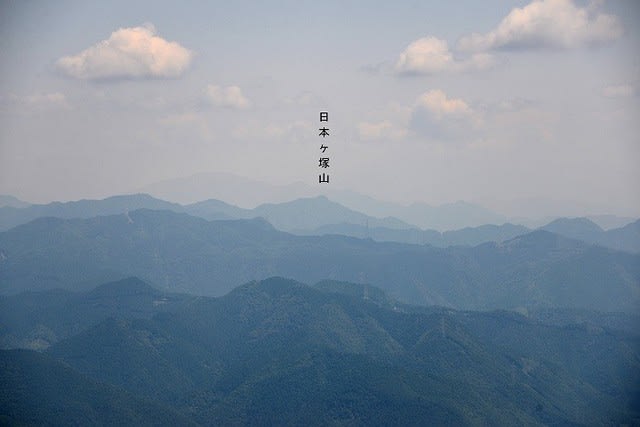

鳳来寺山・宇連山・鳳来湖 ↓

![]()

馬の背岩からは良く晴れた日には富士山や南アルプスが見えますが、今の時季では無理ですね。

その反対側には奥三河の山と鳳来湖が見えます。

宇連山 ↓

![]()

鳳来寺山 ↓

![]()

鳳来湖 ↓

![]()

貯水率50%台になった鳳来湖の一部が見えます。

シモツケ ↓

![]()

シモツケも見つけました。

西峰 ↓

![]()

西峰も見えています。あのアンテナの下で大の字に寝そべって身体のクールダウンをした場所です。

馬の背岩から降りる ↓

![]()

この鉄梯子を使って馬の背岩から降ります。

山頂につくと、かなりのにぎやかさですが、皆さん日陰を求めて休んでいます。

流石に土曜日で、三河では人気の山だけのことはあり、人の多い山頂となっています。

剥き出しの三角点標石 ↓

三角点標石はすっかり剥き出しになっています。かつてはこの標石が上の方まで土中に入っていたのでしょうね。

明神山の明神様 ↓

明神様が祀られているのでこの山は明神山と呼ばれたのでしょうね。ここにお参りします。

展望台 ↓

鉄製の大掛かりな展望台があり、いつものように一応上まで上がります。霞掛かっていて遠望は利きません。

近場の眺望 ↓

これは? ↓

この花は何でしょう? ミズキでしょうか。

クリ ↓

山頂にこんな木もありました。

展望台の上は日陰が無く暑いので、早々に降りて、賑やかな山頂を後にして、下山に掛かります。

来た道とは違うコースで下って行くことにします。

カキノハグサ ↓

道端に花が終わって、実をつけているカキノハグサを見ました。

鉄梯子 ↓

岩場には鉄梯子や鎖、ロープなどがついていて、安全登山の配慮がされています。

九合目 ↓

九合目は岩のわきを通る道がついています。

キリンソウ ↓

馬の背岩手前で、左右がスッパリと切れ落ちた痩せ尾根を通ります。岩角にキリンソウが咲いています。

馬の背岩 ↓

馬の背岩に差し掛かりました。ここは大岩の真上を通行する場所で、左右両端が切れ落ちています。

鳳来寺山・宇連山・鳳来湖 ↓

馬の背岩からは良く晴れた日には富士山や南アルプスが見えますが、今の時季では無理ですね。

その反対側には奥三河の山と鳳来湖が見えます。

宇連山 ↓

鳳来寺山 ↓

鳳来湖 ↓

貯水率50%台になった鳳来湖の一部が見えます。

シモツケ ↓

シモツケも見つけました。

西峰 ↓

西峰も見えています。あのアンテナの下で大の字に寝そべって身体のクールダウンをした場所です。

馬の背岩から降りる ↓

この鉄梯子を使って馬の背岩から降ります。