この遠足の途中で、(都築)弥厚公園と(石川)丈山苑に立ち寄ったのは、予定にはなかったことでした。

こういうことができるのも、乗り物に頼らずに足で行く道だからこそのことですね。

ここに二つの固有名詞が出てきましたので、簡略の説明をしておきます。

都築弥厚は明治用水の発案者で、明和2年(1765年)に、三河国碧海郡和泉村(現在の安城市和泉町)で生まれました。

当時、「安城が原」と呼ばれる枯れた土地であった地域に用水を通すための測量を行い、幕府に出願しましたが、用水が完成する前に病没します。

ちなみに明治用水とは、西三河南西部に農業用、工業用の水を供給する用水であり、1891年に完成。

幕末・明治維新期に、全国に先駆けて測量・開削が行われた近代農業用水だったため、明治という元号を冠するエポックメイキングな命名がされたものです。

大正時代には、農業王国として、安城市が「日本デンマーク」と称して教科書に掲載されるほど、画期的な成功を収めたのでした。「安城ヶ原」の開発により、農作物の収量は飛躍的なものとなりました。

水不足の畑地がが、豊穣の大地に変身するきっかけを作った人、それが都築弥厚です。

石川丈山は戦国時代の勇猛な武将であったそうですが、大坂夏の陣では、先駆け禁止の軍令を犯した責を取り蟄居したのちに、江戸時代のはじめ、武士を捨て、以後は風雅の道を志し、京都一乗寺に詩仙堂を建てました。

この丈山苑は、そのイメージを彼の生誕の和泉町に再現し「丈山の世界」を伝えるための空間として、平成八年五月に開苑しました。

丈山苑の核となる詩泉閣には、探幽の「画」、詩泉堂ゆかりの三十六詩仙の詩仙堂額(複製)などが掲げられています。

庭園は、唐様庭園・回遊式池泉庭園・蓬莱庭園を組み合わせた本格的な庭園であります。

弥厚公園 ↓

![]()

街道筋にあり、目に付いたので立ち寄りました。自動車の場合では気づかなかったと思います。

小規模の公園でした。

都築弥厚の業績 ↓

![]()

公園にはこういう看板や、石碑が建っていましたが、石碑の方は字が崩してあって読むことができませんでした。

文中に彼が資材をなげうって用水路の測量を行い、それがために彼が亡くなった時には莫大な借財が残ったとあります。 昔の人は志が高かったのですね。

弥厚の銅像 ↓

![]()

弥厚の遺徳をしのんで大正8年に建立されたものを、太平洋戦争の時に戦争遂行のための金属供出に伴い解体されたそうですが、昭和26年に再建されたそうです。

丈山苑の案内 ↓

![]()

弥厚公園を出たらすぐにこの案内が目に入りました。そこに行ってみることにします。

丈山苑の導入路 ↓

![]()

敷地内に入ると、緑の濃い空間に身を包まれます。

邸内入口 ↓

![]()

この木戸から建物内に入っていくことになります。

庭園を眺める人たち ↓

![]()

入苑料を支払い、別途所望するとお抹茶を頂けます。くつろいだ気持ちで、庭園を眺めている人たちを横目にして、小生はあちこちを探し回っています。

結界 ↓

![]()

これは茶席における「結界」を表わす道具だそうで、もてなす側の亭主と客との間にある暗黙のルールを視覚化するための仕掛けですね。この場合は小石に差し渡した竹筒などを置くという例になりますね。

三十六詩仙 杜甫 ↓

![]()

三十六「歌仙」ではなくて「詩仙」というところがミソですね。こちらは中国の詩人たちです。

杜甫の詩は「登岳陽楼(岳陽楼に登る)」とあります。

この句は杜甫が晩年に念願であった洞庭湖を訪れたときに詠まれたものです。

家族や友人から便りが全くこなくなった、故郷に帰りたいのだけどその途中の関山ではまだ内乱の戦いが続いており帰ることがでずに涙が出てくるということを詠んだようです。

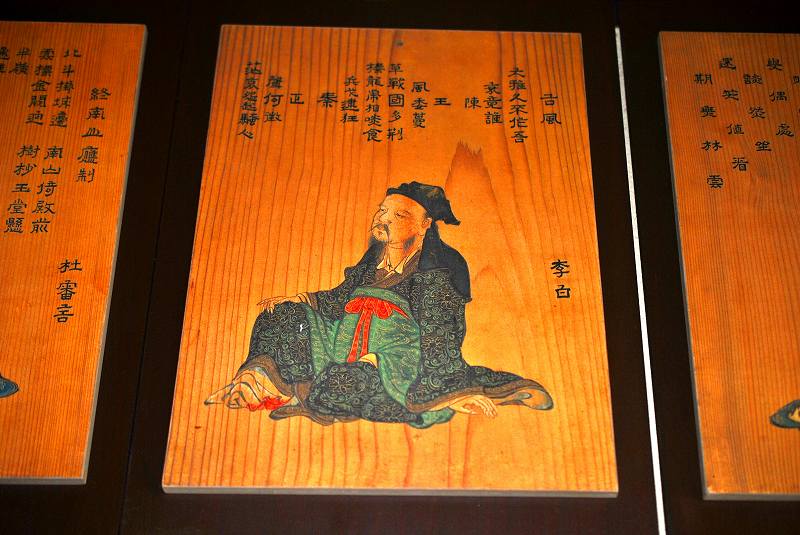

李白 ↓

![]()

李白の「古風 大雅久不作」では・・・詩経大雅のような詩風は久しく絶えて起こらず、もし自分がいなくなったら、その伝統を継ぐものはいない、大雅に次ぐ王風の伝統も蔓草のうちに捨てられ、戦国時代には荊や雑木が繁茂する有様となった、そして龍虎が互いに滅ぼしあい、兵戈は秦が全国を統一するまで続いた正しい詩風はこのようにすたれてしまったが、哀れな歌や怨みの歌のみは屈原によって歌われた・・・と言うあたりまでが掛かれているようです。

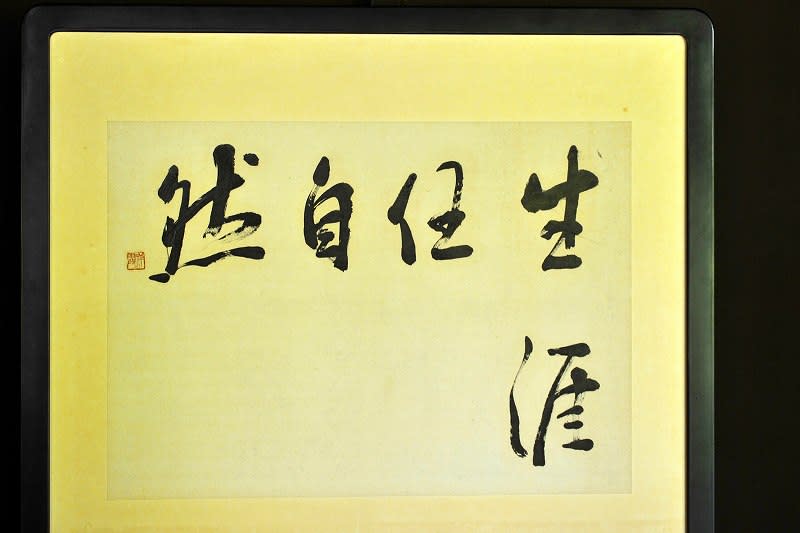

字の配列が・・・・?

![]()

凄い配列だと思いました。 「生涯を自然に住む」と読み下すのでしょうか。

池のカキツバタ ↓

![]()

丈山翁像 ↓

![]()

丈山さんはこういう風貌の方だったのでしょうか。

-----------------------------------------------------------------------------------------

「付録」:鹿島山岳麓で見た草花をお楽しみください。

ホソバシャクナゲ ↓

![]()

花にはもう遅かったのですが、人家の裏で見た今年の初ものでした。

ヤマエンゴサク ↓

![]()

クサイチゴ ↓

![]()

比較的大きめの花でした。

オダマキ ↓

![]()

これは植栽でしょうね。廃屋の庭先で咲いていました。

サクラソウ ↓

![]()

山裾で見たものですが、これも植栽の名残だと思います。

こういうことができるのも、乗り物に頼らずに足で行く道だからこそのことですね。

ここに二つの固有名詞が出てきましたので、簡略の説明をしておきます。

都築弥厚は明治用水の発案者で、明和2年(1765年)に、三河国碧海郡和泉村(現在の安城市和泉町)で生まれました。

当時、「安城が原」と呼ばれる枯れた土地であった地域に用水を通すための測量を行い、幕府に出願しましたが、用水が完成する前に病没します。

ちなみに明治用水とは、西三河南西部に農業用、工業用の水を供給する用水であり、1891年に完成。

幕末・明治維新期に、全国に先駆けて測量・開削が行われた近代農業用水だったため、明治という元号を冠するエポックメイキングな命名がされたものです。

大正時代には、農業王国として、安城市が「日本デンマーク」と称して教科書に掲載されるほど、画期的な成功を収めたのでした。「安城ヶ原」の開発により、農作物の収量は飛躍的なものとなりました。

水不足の畑地がが、豊穣の大地に変身するきっかけを作った人、それが都築弥厚です。

石川丈山は戦国時代の勇猛な武将であったそうですが、大坂夏の陣では、先駆け禁止の軍令を犯した責を取り蟄居したのちに、江戸時代のはじめ、武士を捨て、以後は風雅の道を志し、京都一乗寺に詩仙堂を建てました。

この丈山苑は、そのイメージを彼の生誕の和泉町に再現し「丈山の世界」を伝えるための空間として、平成八年五月に開苑しました。

丈山苑の核となる詩泉閣には、探幽の「画」、詩泉堂ゆかりの三十六詩仙の詩仙堂額(複製)などが掲げられています。

庭園は、唐様庭園・回遊式池泉庭園・蓬莱庭園を組み合わせた本格的な庭園であります。

弥厚公園 ↓

街道筋にあり、目に付いたので立ち寄りました。自動車の場合では気づかなかったと思います。

小規模の公園でした。

都築弥厚の業績 ↓

公園にはこういう看板や、石碑が建っていましたが、石碑の方は字が崩してあって読むことができませんでした。

文中に彼が資材をなげうって用水路の測量を行い、それがために彼が亡くなった時には莫大な借財が残ったとあります。 昔の人は志が高かったのですね。

弥厚の銅像 ↓

弥厚の遺徳をしのんで大正8年に建立されたものを、太平洋戦争の時に戦争遂行のための金属供出に伴い解体されたそうですが、昭和26年に再建されたそうです。

丈山苑の案内 ↓

弥厚公園を出たらすぐにこの案内が目に入りました。そこに行ってみることにします。

丈山苑の導入路 ↓

敷地内に入ると、緑の濃い空間に身を包まれます。

邸内入口 ↓

この木戸から建物内に入っていくことになります。

庭園を眺める人たち ↓

入苑料を支払い、別途所望するとお抹茶を頂けます。くつろいだ気持ちで、庭園を眺めている人たちを横目にして、小生はあちこちを探し回っています。

結界 ↓

これは茶席における「結界」を表わす道具だそうで、もてなす側の亭主と客との間にある暗黙のルールを視覚化するための仕掛けですね。この場合は小石に差し渡した竹筒などを置くという例になりますね。

三十六詩仙 杜甫 ↓

三十六「歌仙」ではなくて「詩仙」というところがミソですね。こちらは中国の詩人たちです。

杜甫の詩は「登岳陽楼(岳陽楼に登る)」とあります。

この句は杜甫が晩年に念願であった洞庭湖を訪れたときに詠まれたものです。

家族や友人から便りが全くこなくなった、故郷に帰りたいのだけどその途中の関山ではまだ内乱の戦いが続いており帰ることがでずに涙が出てくるということを詠んだようです。

李白 ↓

李白の「古風 大雅久不作」では・・・詩経大雅のような詩風は久しく絶えて起こらず、もし自分がいなくなったら、その伝統を継ぐものはいない、大雅に次ぐ王風の伝統も蔓草のうちに捨てられ、戦国時代には荊や雑木が繁茂する有様となった、そして龍虎が互いに滅ぼしあい、兵戈は秦が全国を統一するまで続いた正しい詩風はこのようにすたれてしまったが、哀れな歌や怨みの歌のみは屈原によって歌われた・・・と言うあたりまでが掛かれているようです。

字の配列が・・・・?

凄い配列だと思いました。 「生涯を自然に住む」と読み下すのでしょうか。

池のカキツバタ ↓

丈山翁像 ↓

丈山さんはこういう風貌の方だったのでしょうか。

-----------------------------------------------------------------------------------------

「付録」:鹿島山岳麓で見た草花をお楽しみください。

ホソバシャクナゲ ↓

花にはもう遅かったのですが、人家の裏で見た今年の初ものでした。

ヤマエンゴサク ↓

クサイチゴ ↓

比較的大きめの花でした。

オダマキ ↓

これは植栽でしょうね。廃屋の庭先で咲いていました。

サクラソウ ↓

山裾で見たものですが、これも植栽の名残だと思います。