伊吹山を笹又コースを使って歩いてきました。

wikiの記述によると、伊吹山ドライブウェイは、岐阜県の関ケ原町から滋賀県米原市大久保字野田山の伊吹山頂下(標高1260メートル)に至る、全長17 kmの一般自動車道事業による有料道路です。

1965年(昭和40年)7月に全線開業し、現在に至っています。

ここで問題が出てきます。

それは、このドライブウェイ上を歩行出来ないということです。

それによって、北尾根登山道と笹又登山道はドライブウェイと出合ったところが、袋小路の最終地点となり、ここから先、山頂に向かって進むことが出来ません。

そこを歩けば道路交通法の違反になるそうです。

この地の人に聞いたところでは、昔からあった山道をつぶして置いて、「ここは自動車道だから歩きの人は通るな」というのは横着すぎるということでした。

また道を独占したことによって、たかだか17kmを走るのに3090円という、高い通行料金の設定が可能になったということですね。

今回は自宅を前夜に出発して、山麓で車中泊しました。

夜間、車での走行中に鹿を3度、5匹を目にしました。山裾に来ると今度は邯鄲の鳴き声をあたり一面で聞くことが出来ました。

起床は午前4時半、朝食をとり、歩き始めたのは5時半頃でした。

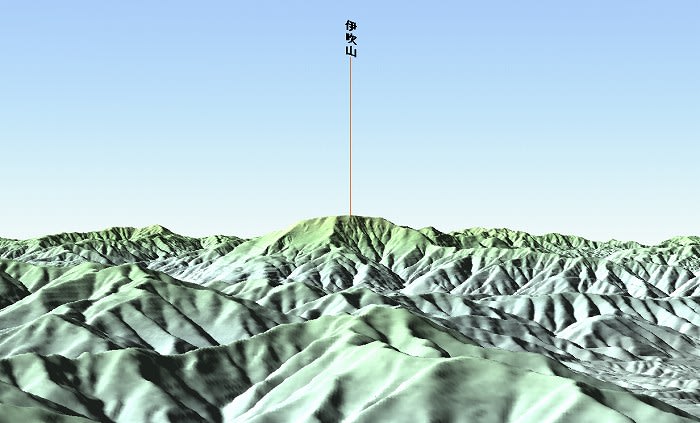

伊吹山を藤原岳から遠望したカシバード図 ↓

![]()

位置図 ↓

![]()

画面の真ん中に有ります。

実行図 ↓

![]()

赤線を時計回りで歩きました。

断面図 ↓

![]()

往きは登り一方で、帰りは下り一方の分かりやすい行程でした。

朝一番の「障害物」? ↓

![]()

ドライブウェイが歩行禁止と言うことで、行動のはじめからプレッシャーが掛かってきました。

未だ日の出前 ↓

![]()

このあたりに車を止めて、車中泊しました。道には未だ朝日が届いていません。

害獣よけのフェンス ↓

![]()

ここを開けて、閉めて山に入って行きます。

ドライブウェイ ↓

![]()

目の前遠くにドライブウェイがかなりの高さで見えています。高度差は500メートルほどのようです。

オトコエシ ↓

![]()

今回オトコエシは沢山見ましたが、オミナエシは全く見かけませんでした。

キンミズヒキ ↓

![]()

山道といっても作業用の車が入っていける簡易舗装の農道です。道脇に草花が出てきます。

ウツボグサ ↓

![]()

未だ花が残っています。花の時季の長い草ですね。

夏枯草(カコソウ=ウツボグサの別名) ↓

![]()

別名通りの枯れ姿でした。

農道 ↓

![]()

こういう道を、しばらく歩いて行きます。

テンニンソウ ↓

![]()

草の中にテンニンソウが混じってきます。

ドライブウェイ ↓

![]()

やがて朝日が差してきて、山体とドライブウェイが、明るく輝いてきます。

アケボノソウ ↓

![]()

アケボノソウは花の蕾でしょうか、それとも花が終わった姿でしょうか。復路で確認したかったのですが、違う道を取ってしまい、確認できませんでした。

フェンスのうちそと ↓

![]()

山道がフェンスを境にして分かれましたので、小生は害獣側の道を選びました。しかし、草花との新しい出会いは有りませんでした。

アテ ↓

![]()

道が合流して、一本化されてからすぐに、杉の木の凄い湾曲が出てきました。あたりが一面にそうなっていましたので、これには驚きました。針葉樹の場合は湾曲の下側が「アテ」になったと思います。

ゴマギ ↓

![]()

山道のかなり急な斜面を登りはじめています。道脇に沢山赤い実をつけた木が出てきました。

これはどうやらゴマギのようです。

無残なテンニンソウ ↓

![]()

頭を切りそろえられたようなテンニンソウの群落が有ります。近づいて見れば、花ばかりでなく、茎に付く枝葉もなくなっています。

おそらく鹿による食害でしょうね。よく見れば頭は食いちぎられたようになっていました。

wikiの記述によると、伊吹山ドライブウェイは、岐阜県の関ケ原町から滋賀県米原市大久保字野田山の伊吹山頂下(標高1260メートル)に至る、全長17 kmの一般自動車道事業による有料道路です。

1965年(昭和40年)7月に全線開業し、現在に至っています。

ここで問題が出てきます。

それは、このドライブウェイ上を歩行出来ないということです。

それによって、北尾根登山道と笹又登山道はドライブウェイと出合ったところが、袋小路の最終地点となり、ここから先、山頂に向かって進むことが出来ません。

そこを歩けば道路交通法の違反になるそうです。

この地の人に聞いたところでは、昔からあった山道をつぶして置いて、「ここは自動車道だから歩きの人は通るな」というのは横着すぎるということでした。

また道を独占したことによって、たかだか17kmを走るのに3090円という、高い通行料金の設定が可能になったということですね。

今回は自宅を前夜に出発して、山麓で車中泊しました。

夜間、車での走行中に鹿を3度、5匹を目にしました。山裾に来ると今度は邯鄲の鳴き声をあたり一面で聞くことが出来ました。

起床は午前4時半、朝食をとり、歩き始めたのは5時半頃でした。

伊吹山を藤原岳から遠望したカシバード図 ↓

位置図 ↓

画面の真ん中に有ります。

実行図 ↓

赤線を時計回りで歩きました。

断面図 ↓

往きは登り一方で、帰りは下り一方の分かりやすい行程でした。

朝一番の「障害物」? ↓

ドライブウェイが歩行禁止と言うことで、行動のはじめからプレッシャーが掛かってきました。

未だ日の出前 ↓

このあたりに車を止めて、車中泊しました。道には未だ朝日が届いていません。

害獣よけのフェンス ↓

ここを開けて、閉めて山に入って行きます。

ドライブウェイ ↓

目の前遠くにドライブウェイがかなりの高さで見えています。高度差は500メートルほどのようです。

オトコエシ ↓

今回オトコエシは沢山見ましたが、オミナエシは全く見かけませんでした。

キンミズヒキ ↓

山道といっても作業用の車が入っていける簡易舗装の農道です。道脇に草花が出てきます。

ウツボグサ ↓

未だ花が残っています。花の時季の長い草ですね。

夏枯草(カコソウ=ウツボグサの別名) ↓

別名通りの枯れ姿でした。

農道 ↓

こういう道を、しばらく歩いて行きます。

テンニンソウ ↓

草の中にテンニンソウが混じってきます。

ドライブウェイ ↓

やがて朝日が差してきて、山体とドライブウェイが、明るく輝いてきます。

アケボノソウ ↓

アケボノソウは花の蕾でしょうか、それとも花が終わった姿でしょうか。復路で確認したかったのですが、違う道を取ってしまい、確認できませんでした。

フェンスのうちそと ↓

山道がフェンスを境にして分かれましたので、小生は害獣側の道を選びました。しかし、草花との新しい出会いは有りませんでした。

アテ ↓

道が合流して、一本化されてからすぐに、杉の木の凄い湾曲が出てきました。あたりが一面にそうなっていましたので、これには驚きました。針葉樹の場合は湾曲の下側が「アテ」になったと思います。

ゴマギ ↓

山道のかなり急な斜面を登りはじめています。道脇に沢山赤い実をつけた木が出てきました。

これはどうやらゴマギのようです。

無残なテンニンソウ ↓

頭を切りそろえられたようなテンニンソウの群落が有ります。近づいて見れば、花ばかりでなく、茎に付く枝葉もなくなっています。

おそらく鹿による食害でしょうね。よく見れば頭は食いちぎられたようになっていました。